NOTIZIARIO Ottobre 2013 N°9

ALIMENTAZIONE E SALUTE:

LA DIETA MEDITERRANEA E I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

A cura di:

Giuseppe Di Lascio §

Con la collaborazione di:

Dieta e tossicità degli inquinanti ambientali

Nel 2011 l’EPA (Environmental Protection Agency) degli Stati Uniti ha definito il rischio come la probabilità degli effetti nocivi per la salute umana o per i sistemi ecologici derivante dall’esposizione a un fattore di stress ambientale. Siccome l'uso dei prodotti chimici e le emissioni inquinanti sono da qualche tempo in progressivo aumento, per gli uomini è divenuta corrispondentemente sempre più frequente la possibilità dell’esposizione ambientale non solo a un numero continuamente maggiore di potenziali sostanze tossiche, ma anche alle loro maggiormente dannose miscele. A tale riguardo, i policlorobifenili, i ritardanti di fiamma bromurati e le altre molecole organometalliche sono solo alcune delle sostanze disperse nell’ambiente. In seguito, esse si accumulano nei tessuti e scatenano potenti reazioni infiammatorie che sono alla base delle malattie come l’aterosclerosi, il diabete e il cancro.

Recenti studi hanno sostanzialmente sostenuto che le pratiche alimentari malsane hanno capacità indipendente nel compromettere la salute, aumentando, così, ulteriormente la vulnerabilità di una persona agli stress chimici. Al contrario, l'intervento con le pratiche alimentari sane può contribuire alla salute e alla stabilità metabolica, riducendo, quindi, potenzialmente la vulnerabilità alle malattie causate dagli inquinanti ambientali.

In effetti, le malattie croniche legate all'alimentazione costituiscono oggi in tutto il mondo la principale causa di morbilità e mortalità. Esse, peraltro, determinano un onere sanitario sempre più crescente, soprattutto per le complicanze correlate all'obesità. L'organizzazione mondiale della sanità ha, a tale riguardo, rilevato che una cattiva alimentazione e l'inattività fisica sono i fattori di rischio principali per le tre malattie primarie non trasmissibili, ossia quelle cardiovascolari, il cancro e il diabete. Gli studi hanno anche reso evidente che queste patologie, come la maggior parte delle altre malattie croniche, possono essere evitate o attenuate dai sani stili di vita alimentari, coerenti con la tradizionale dieta mediterranea. Questa dieta include, difatti, alti rapporti di grassi mono-insaturi/saturi e di acidi grassi omega-3/omega-6, oltre a un’ampia offerta di frutta, verdura, legumi e cereali integrali. Tutti alimenti anti-infiammatori, ricchi di antiossidanti.

Pur tuttavia, la complessa interazione sul rischio di malattia tra l’alimentazione e l’inquinamento ambientale è condizionata non solo dai nutrienti che possono modulare gli insulti ambientali, ma anche dal cibo che può costituire la fonte delle sostanze sane, come pure dei contaminanti. A tale riguardo, recenti risultati di studi indicano che gli obesogeni, oltre a un bilancio energetico positivo indotto dalla dieta, possono contribuire al determinismo dell’obesità e dei problemi di salute. Difatti, gli obesogeni sono sostanze chimiche ambientali che possono agire sinergicamente con i nutrienti specifici, accelerando le disfunzioni metaboliche o interferendo con i meccanismi che regolano il numero degli adipociti e il bilancio energetico. Determinano, in tal modo, la compromissione della salute associata all'obesità. Gli obesogeni, in effetti, sono stati descritti come dei perturbatori endocrini che causano effetti indesiderati sulla salute con azione sull’equilibrio ormonale delle specie viventi. I primi elementi portati sotto accusa sono stati i POP (Persistent Organic Pollutants), base degli insetticidi come il DDT (para-diclorodifeniltricloroetano), oggi vietato ma che si ritrova ancora nell’atmosfera sotto forma di diossine. A tale proposito, interessante è risultata la conferma del legame tra i ftalati e il BPA (bisfenolo A) con i livelli degli ormoni tiroidei. Questi composti chimici sono presenti nei solventi, nei plastificanti e nei comuni prodotti per la casa. L’esposizione ai ftalati nella prima infanzia è stata associata ad alterazioni nella concentrazione degli ormoni, così come a un aumento delle allergie e dei sintomi dell’ADHD (sindrome da deficit dell’attenzione e iperattività). Tutto ciò porta di conseguenzaq a considerare attentamente un intervento sulla dieta, puntando necessariamente a diminuire i cibi imballati nei materiali plastici.

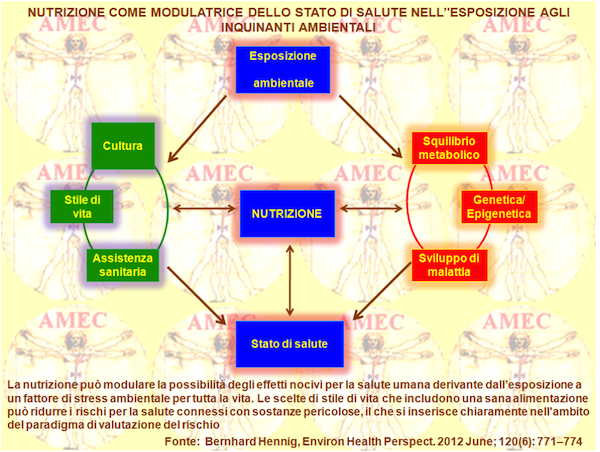

Bernhard Hennig dell’University of Kentucky Superfund Research Program, Lexington – USA e collaboratori, nell’intento di meglio valutare i rischi sulla salute umana derivati dalle diverse variabili che devono essere considerate tutte insieme al fine di migliorare e prevenire le malattie croniche, hanno voluto commentare il ruolo della nutrizione come variabile critica degli esiti di malattia associati all'esposizione degli inquinanti ambientali (Environ Health Perspect. 2012 June; 120(6): 771–774). In effetti, l’eziopatogenesi delle malattie croniche è materia pur sempre complessa. Tuttavia, oltre che dalla vita sedentaria e dalle cattive abitudini alimentari, può essere influenzata dall’esposizione agli inquinanti ambientali. Gran parte delle evidenze emergenti suggerisce, infatti, che la nutrizione può modulare la tossicità degli inquinanti ambientali in grado di alterare i rischi connessi con le esposizioni alle sostanze tossiche.

Sulla base di queste premesse, gli Autori hanno riportato un corpo convincente di ricerca che indicava come la nutrizione potesse rivestire il ruolo di modulatrice della vulnerabilità agli insulti ambientali. In tal modo, la nutrizione andrebbe considerata per l'uomo come un elemento essenziale nella valutazione del rischio di salute. Essa, in effetti, può servire sia come agonista sia come antagonista della salute. È il caso degli impatti associati con l'esposizione agli inquinanti ambientali da parte degli alimenti ad alto contenuto di grassi o, per altro verso, dei cibi ricchi di antiossidanti. Le pratiche alimentari e le loro scelte possono aiutare a spiegare la grande variabilità osservata per l'uomo nella valutazione del rischio.

In conclusione, gli Autori, alla luce della loro disamina sull’argomento, fornivano raccomandazioni sulle pratiche di nutrizione e di dietetica perché nel prossimo futuro dovessero essere incorporate nella ricerca ambientale e nello sviluppo dei paradigmi della valutazione del rischio.

Gli interventi alimentari salutari potrebbero, in effetti, essere un approccio efficace per ridurre i rischi delle malattie associate a molti insulti tossici ambientali e dovrebbero essere considerati una variabile nel contesto della valutazione del rischio cumulativo e, se del caso, un potenziale strumento per la successiva riduzione del rischio stesso.

Molteplici fattori di stress possono sinergizzare il rischio di esposizione a un singolo agente tossico o a una miscela di sostanze inquinanti. Al contrario, la comprensione e il tentativo di eliminare i fattori degli stress non chimici nel contesto della valutazione del rischio cumulativo potrebbero ridurre il rischio da stress chimici o da sostanze inquinanti. Perciò, la questione del rischio cumulativo per l’uomo dovrebbe includere i risultati complessivi di salute, associati alla dieta o alla nutrizione, così come le altre scelte di vita. In effetti, le preferenze di nutrizione e di dietetica possono modulare gli insulti chimici correlati con l'esposizione agli inquinanti ambientali. Ciò è particolarmente importante perché la nutrizione può sia esacerbare sia attenuare molti indicatori di malattia, come lo stress ossidativo e l'infiammazione, legati ai rischi per la salute associati con l'esposizione. Inoltre, l'esposizione agli inquinanti ambientali può essere cronica e per tutta la vita, fornendo, in tal modo, le opportunità per le sostanze chimiche tossiche di contribuire allo sviluppo della malattia dall’inizio dell'infanzia sino alla vita adulta. In tal modo, è plausibile che gli individui nutrizionalmente compromessi, come nel caso delle cattive abitudini alimentari, siano più vulnerabili per tutta la durata della loro vita alle sostanze chimiche pericolose. Al contrario, una dieta ricca di antiossidanti e di nutrienti anti-infiammatori può migliorare la salute e ridurre la vulnerabilità a ulteriori stress chimici. Perciò, l'intervento della sana alimentazione dovrebbe essere considerato il più precocemente possibile. Allo stato delle attuali conoscenze, ne deriva che la nutrizione deve essere inclusa come variabile critica nelle metodologie di valutazione del rischio e che tale integrazione dovrebbe rilevarla come strumento d’intervento efficace per ridurre i rischi per la salute connessi alle sostanze tossiche ambientali. In realtà, la nutrizione sana potrebbe sensibilmente tamponare l’organismo contro gli agenti chimici, biologici e fisici da stress, cui gli esseri umani sono esposti quotidianamente.

In definitiva, i comportamenti alimentari positivi, mettendo chiaramente la nutrizione all'interno del paradigma di valutazione del rischio, possono potenzialmente ridurre i rischi per la salute connessi con le sostanze pericolose. Ne deriva che la nutrizione salutare potrebbe potenzialmente ridurre in modo significativo i costi del risanamento a lungo termine contro i rischi incerti legati agli inquinanti ambientali, a protezione della salute umana.

Alimentazione sana, a basso costo e ambientalmente sostenibile

Sulla scia delle precedenti argomentazioni, Nick Wilson dell’University of Otago - New Zealand e collaboratori hanno compiuto un’analisi di ottimizzazione sugli alimenti e sulle abitudini dietetiche. Tutto ciò nell’ambito di una collaborazione con le politiche alimentari a disposizione dei governi centrali della Nuova Zelanda che si occupavano di prevenzione delle malattie non trasmissibili e rivolte ad aumentare la sicurezza dei cibi e la sostenibilità della produzione alimentare (PLoS One. 2013; 8(3): e59648).

Gli Autori hanno, così, condotto lo sviluppo di scenari e di programmazione lineare per modellare conseguentemente sedici diete, di cui alcune incerte. I dati inclusi riguardavano i nutrienti degli alimenti, i prezzi alimentari, lo spreco del cibo e le emissioni di gas a effetto serra dei prodotti alimentari specifici. Lo studio identificava i modelli dietetici di tutti i giorni che soddisfacevano i requisiti dei nutrienti essenziali di una media di 3,17 $ NZ il giorno, pari a 2.41 / die $ US, (intervallo di simulazione 95% [SI] = da 2,86 a 3,50 / die). Le diete che includevano i pasti più familiari per i neozelandesi aumentavano i costi. Le diete ottimizzate avevano anche profili a bassa emissione di gas serra, rispetto a quanto stimato per la dieta tipica NZ (ad esempio 1,62 kg CO2 eq / die per uno scenario (95% SI = 1,39-1,85 kg CO2 eq), rispetto ai 10,1 kg di CO2 eq / die). Tutti i modelli alimentari ottimizzati a basso costo e al minimo di GHG (green house gas), oltre l'attuale modello alimentare NZ, avevano probabili vantaggi per la salute, vale a dire il più basso rischio della malattia cardiovascolare e del cancro.

In particolare, nello scenario C1 erano selezionati nove alimenti in ordine di quantità decrescente: farina integrale, pasta, piselli secchi, uova, zucchero, latte in polvere, carote, olio vegetale, kiwi. In totale questi alimenti costavano solo $ 3,19 per persona il giorno. Questo modello era anche il più sano nei termini di maggiori fibre, potassio, ferro, zinco, tiamina e vitamina E. Allo stesso modo, era più raccomandabile per la minore quantità di zuccheri totali, di grassi saturi e di sodio. Un modello alimentare a basso costo aveva, comunque, un relativo apporto elevato di verdure, almeno il 75% del livello consumato nella dieta mediterranea.

In conclusione, gli Autori avevano identificato gli alimenti ottimali e le abitudini alimentari che avrebbero potuto ridurre, a basso costo e con i profili a basso effetto di emissione di gas serra, il rischio delle malattie non trasmissibili. Questi risultati, di certo, avrebbero potuto aiutare a guidare, per incentrare le politiche sul consumo alimentare, le decisioni del governo centrale e locale. Gli Autori elencavano anche gli alimenti più adatti per le imposte alimentari, come aggiunte ed esenzioni, buoni pasto e sussidi e per un maggior ricorso da parte delle istituzioni pubbliche nel coinvolgimento nella preparazione dei cibi.

La dieta mediterranea

Nella società globalizzata attuale, in cui le malattie croniche e degenerative hanno assunto oramai il ruolo di un problema progressivo e sempre più grave e oneroso per l’individuo e la collettività, l’adozione di uno stile di vita salutare, imperniato sull’esercizio fisico e sull’alimentazione controllata, costituisce sempre più oggetto di raccomandazione tassativa. Durante il ventesimo secolo i micronutrienti hanno costituito l’obiettivo principale della ricerca. La loro carenza, in effetti, sfociava in gravi malattie come la pellagra, lo scorbuto e il beriberi. Di poi, i macronutrienti hanno rappresentato l’interesse di studio sempre più incalzante per l’evidenza che i loro eccessi si associavano alle malattie croniche, come l’arteriosclerosi, l’ipertensione, il diabete, la sindrome metabolica, il cancro e le malattie cardiovascolari. A tale proposito, negli anni ’50-’60 le raccomandazioni degli studiosi ribadivano la necessità di contenere l’assunzione dei grassi entro il 25-35% del fabbisogno energetico giornaliero, indicando perentoriamente la sostituzione salutare dei grassi animali con quelli polinsaturi.

Sotto questo impulso sono stati proposti diversi regimi alimentari, come il Dash (Dietary approaches to stop hypertension), la dieta tipica giapponese e, comunque, quelle vegetariane.

In particolare, negli Stati Uniti d’America la dieta DASH è stata indicata come linea guida per una sana alimentazione. Essa prevede, per l’appunto, l'aumento del consumo di frutta e verdura e di latticini freschi a basso contenuto di grassi. Frutta e verdura sono importanti per la loro bassa densità calorica, l’alto contenuto di nutrienti e gli effetti sazianti della fibra. Il consumo dei prodotti lattiero-caseari a basso contenuto di grassi, per altra parte, fornisce il calcio necessario, soprattutto per la salute delle ossa. Altre componenti della DASH sono le noci, i legumi, come fagioli e piselli, cereali integrali. È indicata la limitazione del sale e degli zuccheri aggiunti. Le noci sono ricche di grassi benefici mono - polinsaturi e sono ricchi di fibre e proteine. I legumi rappresentano una ricca fonte di proteine e fibre e le carni magre sono importanti fonti di proteine. I grani forniscono una fonte importante di energia e, per consentire l’aumento delle fibre, dovrebbero essere consumati, per lo più, come cereali integrali. La dieta DASH limita anche il sale a 2.300 milligrammi il giorno e contempla, per la dieta media di 2000-calorie/die, l’assunzione dello zucchero sino a cinque cucchiai settimanali.

In quest’ambito, la dieta mediterranea ha, però, riscosso sempre più attenzione e l’approvazione degli studiosi, venendo posta come lo standard dell’alimentazione salutare. Si sono, a tale proposito, succeduti diversi studi epidemiologici che hanno valutato l’effetto di questa dieta, ricca di olio extra-vergine d’oliva e frutta secca. I benefici non si sono dimostrati soltanto sul rischio cardiovascolare, ma anche sul cancro, sull’Alzheimer e sul Parkinson. Si è dimostrata anche la riduzione della mortalità per queste malattie e per altre cause.

È stato il medico statunitense Ancel Keys, ricercatore dell’University of Minnesota – USA, che nel 1945, dopo lo sbarco dell’ultima guerra a Salerno delle truppe americane, durante la sua permanenza nel Cilento, esaltò la dieta mediterranea per le sue proprietà benefiche verso le patologie cardiovascolari.

È stato il medico statunitense Ancel Keys, ricercatore dell’University of Minnesota – USA, che nel 1945, dopo lo sbarco dell’ultima guerra a Salerno delle truppe americane, durante la sua permanenza nel Cilento, esaltò la dieta mediterranea per le sue proprietà benefiche verso le patologie cardiovascolari.

Lo studioso si accorse, infatti, che nei Paesi del bacino mediterraneo queste patologie erano meno diffuse rispetto agli Stati Uniti. Di poi, le numerose ricerche che seguirono confermarono tale dato. Ritornato in USA, Keys continuò i suoi studi sull’argomento e pubblicò con la moglie Margaret il libro: How to eat well and stay well: the Mediterranean way.

Di seguito, lo stesso Ancel Keys fu uno dei principali coordinatori del ben noto Seven Countries Study che analizzò le abitudini alimentari di oltre 12.000 abitanti di media età, scelti in modo causale in sette Paesi: Stati Uniti, Italia, Finlandia, Grecia, Yugoslavia, Paesi Bassi e Giappone (Circulation 1970 (Suppl to vol.41) 1-211). È stato uno studio epidemiologico longitudinale basato, per l’appunto, sulla cosiddetta piramide mediterranea. Ha, peraltro, per la prima volta esaminato sistematicamente le relazioni tra lo stile di vita, la dieta, la malattia coronarica e l’ictus in popolazioni diverse, provenienti da varie regioni del mondo. Nel rivolgere, comunque, l'attenzione alle cause delle malattie cardiovascolari, ha dimostrato anche che il rischio di un individuo poteva essere modificato agendo sui fattori modificabili. Peraltro, i risultati ottenuti mettevano in evidenza l'importanza della dieta mediterranea in rapporto, da una parte al consumo di alimenti quali la frutta, la verdura, i cereali, i legumi e il pesce, dall’altra alla limitazione del consumo della carne, dei latticini e dei grassi saturi. In particolare, in alcuni paesi, come gli Stati Uniti e la Finlandia, in cui l'incidenza delle patologie cardiovascolari risultava particolarmente elevata, proprio questi ultimi tre alimenti erano, invece, oggetto di largo consumo.

Dieta mediterranea e stato socioeconomico

In particolare, Marialaura Bonaccio della Fondazione di Ricerca e Cura “Giovanni Paolo II”, Campobasso – Italy e collaboratori per loro conto hanno voluto esaminare l’associazione tra stato socio-economico, ad esempio relativo al reddito e all'istruzione, con l'aderenza al modello alimentare mediterraneo e alla prevalenza dell'obesità (BMJ Openbmjopen.bmj.com BMJ Open 2012;2:e001685). Hanno, così, condotto una ricerca trasversale su un campione d’italiani iscritti nel Moli-sani Project, uno studio di coorte basato sulla popolazione. Il questionario di frequenza alimentare italiano EPIC è stato utilizzato per analizzare l'assunzione del cibo. L'aderenza alla dieta mediterranea (DM) è stata valutata in funzione sia del punteggio mediterraneo, elaborato da Trichopoulou (MDS), sia dell’IMI (Italian Mediterranean Index) e anche in rapporto ai punteggi posteriori derivati dalle analisi delle componenti principali. Sono state identificate quattro categorie di reddito. I partecipanti erano 13.262 soggetti di età media di 53 ± 11 anni nel 50% uomini su 24.318 cittadini di età ≥ 35 iscritti in modo casuale al Progetto Moli-sani. Il reddito familiare più elevato risultava significativamente associato con una maggiore aderenza all’alimentazione DM (p <0,0001) e di olio d'oliva e verdure in un modello multivariato tra cui l'età, il sesso, l'assunzione giornaliera di energia, l’indice di massa corporea, l’attività fisica, il fumo, il consumo di alcol, l’istruzione e lo stato civile. Le probabilità di avere la massima aderenza su una DM aumentavano chiaramente in base ai livelli del reddito. Chi aveva il più alto reddito dimostrava maggiore probabilità di attenersi a un modello alimentare DM per il 54% (IC 95% 21% al 97%, MDS) o il 72% (IC 95% 34% al 121%, IMI), rispetto a quelli del gruppo a più basso reddito. La prevalenza dell'obesità era più alta nel gruppo a più basso reddito (36%), in confronto con la più alta categoria di reddito (20%, p <0,0001). Il reddito era associato con i modelli alimentari in tutte le categorie d’istruzione.

In conclusione, il reddito e l'istruzione superiori erano associati in maniera indipendente con una maggiore aderenza alla DM e a una minore prevalenza dell’obesità.

Kiadaliri AA. della Tehran University of Medical Sciences, Iran, proprio sulla base della riconosciuta promozione della salute con l’elevato apporto giornaliero di frutta e verdura, ha voluto valutare in Iran nel corso degli anni 2007-2009 l’associazione tra le caratteristiche demografiche e socio-economiche con il loro consumo (Int J Prev Med. 2013 Jul;4(7):831-40). Lo studio permetteva di rilevare variazioni sostanziali nel consumo di frutta e verdura in tutto il paese, essendo, durante tutto il periodo di osservazione, quello delle verdure superiore a quello della frutta. Nei riguardi dei due sessi non si registravano differenze statisticamente significative, sia nel consumo della frutta (P = 0.52) sia di quello della verdura (P = 0.14). L'età avanzata, invece, era associata con un minor consumo di frutta. Le persone delle province con più alto stato sociale consumavano una maggiore quantità combinata di frutta e verdura e quest’associazione era più evidente nelle femmine.

In conclusione, secondo l’Autore i risultati dello studio permettevano di suggerire politiche sociali e sanitarie con interventi per migliorare il consumo di frutta e verdura nel paese a vantaggio della salute, soprattutto per gli anziani e le donne dei gruppi socioeconomici più bassi.

Le malattie croniche, la plurimultimorbilità, la Systems Biology e la Systems Medicine

Le malattie croniche, come quelle cardiache e respiratorie, l’ictus, il cancro e il diabete, sono di gran lunga la principale causa di mortalità nel mondo. Esse sono state responsabili, di fatto, del 63% dei cinquantasette milioni di decessi verificatisi nel 2008. In effetti, il rapporto OMS sullo stato globale delle malattie non trasmissibili nel 2010 (GSR 2010) ha evidenziato che le malattie non trasmissibili hanno rappresentato la principale causa di morte nel mondo nel 2008 con più di trentasei milioni di morti. Si tratta soprattutto delle malattie cardiovascolari per il 48%, dei tumori per il 21%, delle malattie respiratorie croniche per il 12% e del diabete per il 3%. Ciò che amareggia, purtroppo, è che più di nove milioni di questi decessi si sono verificati prima dei sessanta anni e che sarebbero potuto essere evitati in gran parte. Nei paesi a basso reddito le morti premature per malattie non trasmissibili hanno mostrato una variabilità dal 22% tra gli uomini e il 35% tra le donne, mentre nei paesi ad alto reddito rispettivamente dall'8% e il 10%. Il GSR 2010 ha offerto una linea di base per il futuro monitoraggio delle tendenze correlate alle malattie non trasmissibili e per valutare i progressi che i paesi stanno facendo per affrontare le malattie cardiovascolari, il diabete, i tumori e le malattie polmonari croniche. Ha fornito anche un quadro per monitorare queste malattie, concentrandosi sui fattori di rischio, sui risultati della morbilità e della mortalità e sulla capacità del sistema di salute e di risposta. Peraltro, i tassi di mortalità legati alle malattie non trasmissibili sono risultati strettamente correlati al reddito nazionale, essendo più alti nei paesi a basso reddito. I paesi a reddito basso e medio-basso hanno offerto a considerare la più alta percentuale dei decessi sotto i sessanta anni. Difatti, nei paesi a medio-alto reddito le morti premature sotto i sessanta anni sono state più del doppio di quelle dei paesi ad alto reddito. In questi ultimi, in effetti, erano corrispondenti al 13% e nei paesi a basso reddito la percentuale saliva sino a tre volte. Pertanto, contrariamente alla percezione comune, l'80% delle morti per malattie croniche si è verificata nei paesi a basso e medio reddito. Esse oramai costituiscono, di fatto, un’epidemia invisibile, determinata anche da una povertà sottovalutata che ostacola lo sviluppo economico di molti paesi. I fattori di rischio prevenibili comuni sono, peraltro, alla base della maggior parte delle malattie non trasmissibili e costituiscono, già di per sé, alcune principali cause di morte e un gravoso onere di disabilità in quasi tutti i paesi, indipendentemente dallo sviluppo economico. L’ipertensione ha rappresentato il principale fattore per la mortalità globale, essendo risultata a livello mondiale responsabile del 13% dei decessi. Di seguito, si è collocato il consumo di tabacco con il 9% e, quindi, a seguire l’alto livello di glucosio nel sangue con il 6%, l’inattività fisica con il 6% e il sovrappeso e l'obesità con il 5%. In ogni caso, l'invecchiamento della popolazione contribuisce in modo sostanziale a rendere sempre più complicata l’azione del medico clinico.

Tutto ciò anche in ragione che gli individui più anziani non solo soffrono di malattie croniche, ma molto spesso presentano un quadro clinico di plurimultimorbilità. Peraltro, questa condizione, a sua volta, corrisponde consequenzialmente alla fragilità rendendo questo insieme ben difficile ogni atto operativo che possa rispondere ai concetti chiave della pratica basata sulle evidenze per la cura centrata sul paziente. Difatti, la contemporanea presenza di diversi problemi nel paziente comporta evidenze in genere deboli e anche praticamente inesistenti in alcune circostanze. Peraltro, l'applicazione delle linee guida cliniche per tutti i problemi potrebbe persino produrre più danni che benefici. Inoltre, è quasi sempre semplicemente non nota come la presenza di un problema possa influenzare l'efficacia del trattamento di un altro, soprattutto in caso di comorbidità multiple. Pur tuttavia, tutto questo insieme può comportare per i diversi pazienti vantaggi e danni e ognuno di essi va sempre considerato come un sistema di un unico corpo multi articolato incluso in un sistema complesso ambientale e sociale.

Robert L Kane e Mary Butler dell’University of Minnesota – USA hanno sintetizzato e discusso i molteplici problemi interattivi dei pazienti polipatologici con richiesta di cure (Aging Health, December 2012, Vol. 8, No. 6, Pages 635-636). Gli Autori hanno affermato che nel campo della complessità il costruire modelli può essere di certo aiuto, ma nel contempo devono necessariamente essere approntati sempre nuovi approcci per affrontare i problemi connessi a tale stato. Di fatto, da qualche tempo la sanità mondiale deve misurarsi con la crescente schiera di pazienti geriatrici. Essi pongono onerose sfide cliniche e politico sociali. Tutti hanno bisogno di essere coinvolti nella ricerca di efficaci e convenienti modi di affrontare il problema. Secondo gli Autori, la confusione professionale del medico si estende anche per il concetto di cura centrata sul paziente, proposizione accattivante, ma con significato inafferrabile. In effetti, essa è stata usata per denotare le SDM (shared decision making), oltre che per fornire una base per la definizione dei significativi risultati di cura. Dal punto di vista delle SDM, la multimorbidità introduce il concetto delle complicazioni multiple. Peraltro, i pazienti e alcuni medici già dimostrano, in genere, una dimostrata problematicità di cura per i semplici concetti di rischio. Quindi, risulta molto meno probabile la possibilità di trattare con successo la complessità delle multimorbidità e dei compromessi coinvolti con essa. Un altro aspetto delle SDM è di decidere quali risultati siano i più importanti e per chi. La plurimultimorbilità e l’associata fragilità, in particolare, incoraggiano a prestare maggiore attenzione ai più sostanziali problemi relativi alla funzione e alla qualità della vita. In tale ambito, gli effetti marginali dei trattamenti specifici sono limitati e, invece, è necessario applicare maggiore attenzione ai risvolti di vita complessiva e del benessere del paziente. Purtroppo, per molti medici, abituati a celebrare i livelli delle costanti fisiologiche dell’organismo, tutto questo non rappresenta, certo, un terreno agevole. Gli Autori, comunque, si domandano:

In che modo si può valutare la qualità della vita con deboli esiti di morbidità?

Siamo pronti ad affrontare la multimorbidità?

Di certo, le condizioni cliniche complesse dominano ormai il quadro clinico dei pazienti, soprattutto anziani. Esse hanno anche incominciato ad assumere un particolare rilievo nella pratica professionale del medico, caratterizzando quadri di multimorbidità per la quale sono sempre più necessarie ricerche specifiche. È, peraltro, di particolare rilievo che soprattutto nei paesi più economicamente sviluppati circa due terzi dei costi dell’assistenza sanitaria vengono spesi per i pazienti con plurimultimorbilità, dovuta alla presenza d’insieme di diverse patologie croniche nello stesso paziente. Gli sforzi degli organismi sanitari, per raggiungere i livelli di qualità dell’assistenza a minor costo, sono per questo rivolti a dettare linee guida appropriate. Purtroppo, la carenza dei dati epidemiologici è di reale ostacolo alle intenzioni.

In tale campo di studio, Susan M Smith del Royal College of Surgeons, Dublin - Ireland e collaboratori, per determinare l'efficacia degli interventi volti a migliorare gli esiti dei pazienti con multimorbidità nel contesto delle cure primarie di comunità, hanno svolto una revisione sistematica della letteratura (BMJ 2012;345:e5205). I criteri di ammissibilità riguardavano trial e studi clinici randomizzati, controllati prima e dopo, e analisi di serie, interrotte e storiche, di reporting sugli interventi per migliorare i risultati nelle persone con multimorbidità in ambito alle cure primarie. La plurimultimorbilità era definita come quadro clinico comprendente due o più condizioni croniche nello stesso individuo. Negli esiti erano inclusi qualsiasi misura convalidata di salute fisica o mentale e lo stato psicosociale, tra cui la qualità di vita, lo stato di benessere e le misure di disabilità o lo stato funzionale. Erano presenti anche le misure di comportamento del paziente e del fornitore dei servizi e i costi. S’identificavano, così, dieci studi, tutti randomizzati e controllati con un basso rischio di bias, con esame di una serie d’interventi complessi per un totale di 3.407 pazienti con multimorbidità. Due descrivevano gli interventi per i pazienti con comorbidità specifiche, mentre i restanti otto erano focalizzati soprattutto sulla plurimultimorbilità nei pazienti più anziani. La considerazione dell'impatto di deprivazione socio-economica era minima e tutti coinvolgevano interventi complessi con più componenti. In sei la componente predominante era un cambiamento nell'organizzazione delle cure, di solito attraverso la gestione del caso o di un maggiore lavoro di squadra multidisciplinare. Nei restanti quattro le componenti d’intervento erano prevalentemente orientate al paziente. Nel complesso, i risultati erano misti con una tendenza verso una migliore prescrizione e aderenza ai farmaci. I risultati indicavano la difficoltà di migliorare i risultati in questa popolazione di pazienti. Pur tuttavia, gli interventi, incentrati su particolari fattori di rischio in condizioni di comorbidità o difficoltà funzionali nella multimorbidità, risultavano passibili di maggiore efficacia. Non risultava inclusa nessuna analisi economica, anche se in alcuni studi i miglioramenti nella prescrizione e la gestione dei fattori di rischio avrebbero potuto fornire dati importanti di potenziale risparmio.

In conclusione, le evidenze sulla cura dei pazienti con plurimultimorbilità erano limitate, nonostante la sua prevalenza e il suo impatto sui pazienti e sui sistemi sanitari. Gli Autori affermavano che gli interventi da loro valutati avevano avuto effetti contrastanti. Probabilmente sarebbero stati più efficaci se mirati ai fattori di rischio o alle difficoltà funzionali specifiche.

In definitiva, gli Autori suggerivano la necessità di identificare chiaramente i pazienti con multimorbidità e di sviluppare indici di costo-efficacia, come pure interventi specificamente mirati a migliorare i risultati sulla salute.

Pertanto, i dati di questa ricerca ribadivano che i pazienti con multimorbidità avevano risultati di salute più poveri rispetto a quelli con singole patologie croniche e che, nonostante il crescente loro numero, l’assistenza di solito s’imperniava attorno alle singole malattie. Peraltro, le evidenze esistenti sull'efficacia degli interventi per migliorare gli esiti di questi pazienti erano limitate.

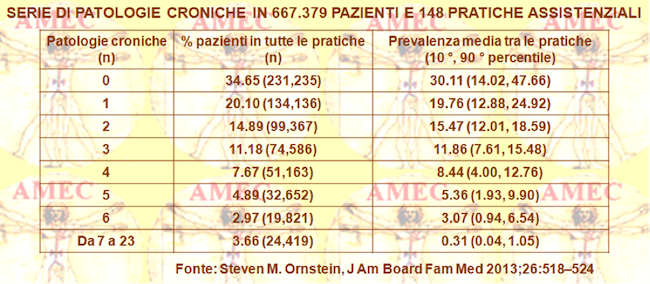

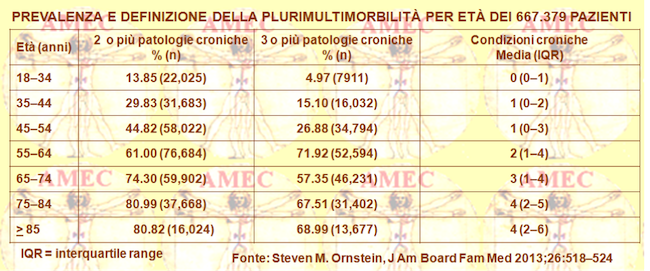

Più recentemente Steven M. Ornstein della Medical University of South Carolina, Charleston e collaboratori hanno esaminato la prevalenza di ventiquattro malattie croniche e la plurimultimorbilità nella pratica di assistenza primaria negli Stati Uniti (J Am Board Fam Med 2013;26:518–524). Gli Autori premettevano che la presenza multipla delle malattie croniche, o la plurimultimorbilità nello stesso paziente, in condizioni di scarsità di dati epidemiologici di base, influivano notevolmente nella prestazione delle cure sanitarie e nella valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria.

Il loro studio trasversale era condotto dal primo ottobre 2011 nella PPRNet, una rete di ricerca di 226 pratiche assistenziali in quarantatré stati, che mantiene un database clinico derivante da un record di salute elettronico comune.

In tal modo, si potevano calcolare la prevalenza di ogni malattia cronica e la multimorbidità. Erano, così, incluse in queste analisi 148 pratiche con 667.379 pazienti attivi. La prevalenza media delle patologie si sviluppava dallo 0,23 % della malattia di Parkinson sino al 35,8% dell'ipertensione, con un’ampia variabilità per tutte le condizioni. La plurimultimorbilità aumentava marcatamente con l'età per stabilizzarsi agli ottanta anni. Complessivamente, il 45,2 % dei pazienti aveva più di una malattia cronica.

In conclusione, la plurimultimorbilità costituiva un problema diffuso nella pratica delle cure primarie, un rilievo con implicazioni per la fornitura dell’assistenza sanitaria e per i costi, nonché per la valutazione della qualità delle cure e della ricerca.

Recentemente è stato pubblicato il quaderno del Ministero della salute n 23 del settembre-ottobre 2013 dedicato ai criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale nell’assistenza del malato complesso. In esso si ribadisce come il concetto di complessità in medicina tenda a considerare l’insieme delle diverse condizioni morbose, non solo perché associate nello stesso paziente, ma anche per la loro interazione multidimensionale come comorbilità, multi morbilità a genesi comune o diversa, convergenza su elementi comuni e interconnessione con acuzie e cronicità, necessità delle relative cure. Di certo, non poteva mancare il riferimento all’epidemia mondiale delle malattie croniche che rappresentano ormai il principale problema di salute nei paesi economicamente sviluppati. Esse sono, peraltro, un preoccupante problema di costi e di spesa pubblica. Sono responsabili, di fatto, del 92% di tutte le morti in Italia con maggiore rilevanza delle patologie cardiovascolari con il 41% e dei tumori con il 28%. Peraltro, il crescente invecchiamento demografico, determinato anche dal miglioramento dei trattamenti mirati per patologie e per individuo, conduce a un progressivo aumento della polipatologia nello stesso paziente, soprattutto anziano. Si rendono, pertanto, indispensabili linee guida particolarmente definite, oltre all’individuazione dei parametri di esito relativi alla complessità del quadro clinico. L’approccio mirato alla complessità, si afferma nel documento, consentirà di ottimizzare le proposte terapeutiche muovendosi in uno scenario di medicina reattiva e personalizzata, in grado di migliorare il rapporto costo-beneficio degli interventi.

La malattia-ontologia non corrisponde, in effetti, a un fenotipo unico e stabile, ma diverso per ogni paziente cui deve adeguarsi ogni intervento. I sistemi biologici del nostro organismo, infatti, costituiscono un insieme strutturale che domina sulle singole parti. La comprensione del sistema, quindi, richiede la valutazione contemporanea, e senza regole di gerarchia, delle sue singole componenti. Pertanto, la medicina della complessità deve esercitarsi con quella sintesi che diviene sinergia tra l’EBM e la medicina narrativa. Deve cogliere, infatti, attraverso tutti i sensi ogni dinamica della vita della persona. Si deve, di certo, implementare il rigore metodologico clinico abituale con l’approccio inclusivo olistico e sistematico, valorizzando ogni elemento.

L’emergenza dei quadri clinici polipatologici ha portato a caratterizzare, sotto il profilo eziopatogenetico, prognostico, diagnostico e terapeutico, il fenoma complesso come entità fenomenica particolare. La gestione di tali casi non deve misurarsi con il semplice coordinamento delle varie prestazioni specialistiche, ma deve prevedere con un buon rapporto costo/efficacia i percorsi diagnostici-terapeutici-riabilitativi, i più possibili personalizzati. In tale contesto, è necessario sviluppare sempre più l’empouerment del paziente e dei familiari e la continuità dei percorsi assistenziali tra l’ospedale e il territorio. È opportuno sviluppare, insomma, una sanità d’iniziativa con modello assistenziale che intervenga già prima dell’esordio della malattia e, comunque, che eserciti le strategie delle cure tempestive che rallentino il decorso della stessa o ne limitino le riacutizzazioni, garantendo gli interventi più adeguati e differenziati.

Per comprendere i sistemi biologici complessi, si richiedono l'integrazione di ricerca computazionale sperimentale e, in altre parole, un approccio di biologia dei sistemi, ossia la Systems Biology, scienza integrativa e multidisciplinare.

Le domande scaturite dalla definizione e dalla programmazione della systems biology sono state:

- È possibile stabilire a priori i presupposti che condizionano il comportamento di un sistema biologico, come il raggiungimento di uno stato stazionario o l’andamento periodico, oscillante?

- Si può prevedere se e in quali condizioni tale sistema cambierà comportamento?

- A dispetto dei turbamenti nel sistema, è determinabile la sua capacità di mantenere un dato comportamento?

- E in modo più attinente alla clinica terapeutica, in che modo si può ottimizzare la produzione di un certo prodotto con l’ingegnerizzazione di un organismo, vedi il caso dell’insulina da E. coli?

- Si può predeterminare l’efficacia di un farmaco o il suo annullamento per effetto di altri processi cellulari?

A.D. Weston e L. Hood dell’Institute for Systems Biology, Washington definirono la systems biology come l'analisi delle relazioni tra gli elementi di un sistema in risposta a perturbazioni genetiche o ambientali con l'obiettivo di comprendere le proprietà emergenti (Journal of Proteome Research 2004, 3, 179-196 179).

La complessità nello studio dei sistemi biologici è, di fatto, relativa alla difficoltà di gestione delle numerose variabili che sono collegate in modo non lineare fra loro, sulla base di reti a livelli multipli e con molteplici condizioni gerarchiche, secondo il problema dell’osservabilità. Si genera, peraltro, difficoltà nel produrre i dati sperimentali quantitativi e dinamici, quali serie temporali basate sul rapporto stimolo-risposta, secondo un problema di misurabilità. Inoltre, esiste una difficoltà nel gestire le incertezze che derivano dalla carenza o addirittura dall’assenza delle osservazioni e delle misure. Sta di fatto che per comprendere nella sua completezza la funzionalità di un sistema biologico non è certo sufficiente identificare e classificare tutti i suoi elementi, né comprendere la funzione di ogni singolo elemento o generare diagrammi statici delle interazioni fra gli stessi costituenti. È necessario, invece, identificare la natura delle varie interazioni, capire le dinamiche che governano il sistema, prevedendone il comportamento per poter intervenire e per poi controllarlo.

La medicina, con l’applicazione delle nuove tecnologie, diventa, quindi:

- Predittiva per consapevolezza dei rischi di sviluppare la malattia prima che si manifesti. Utilizza per questo i biomarcatori molecolari e le analisi genomiche.

- Preventiva per lo sviluppo e la somministrazione, prima che insorgano i sintomi della malattia, delle terapie efficaci e mirate.

- Personalizzata per una diagnosi e un trattamento individuale, basati sul proprio profilo molecolare.

- Partecipatoria per l’attiva partecipazione del paziente nelle scelte relative al proprio stato di salute e alla malattia.

Lo sviluppo tecnologico delle metodiche della biologia molecolare e cellulare consente l’analisi su vasta scala del DNA, dello mRNA, delle proteine e dei metaboliti, contribuendo, così, al progresso della Systems Biology. Questa scienza, avvalendosi, peraltro, della rapida evoluzione della computer science applicata alla biologia e alla medicina, ha la capacità di prevedere gli esiti di un certo stato di modifiche nell’assetto genetico-proteomico-metabolomico-esposomico e, quindi, di consentire lo sviluppo delle nuove strategie diagnostico-terapeutiche. Si potranno, in tal modo, ottenere le informazioni rilevanti per l’identificazione di nuovi target terapeutici e di metodi innovativi di diagnosi e terapia per l’applicazione di un approccio personalizzato di Systems Medicine. Tutto ciò soprattutto a vantaggio nell’approccio olistico alla complessità che richiede la capacità di inglobare con una Capacity Building tutti gli elementi rilevanti del quadro clinico del paziente, per la loro analisi appropriata e di quella economico-gestionale.

La Systems Medicine è, di fatto, il nuovo modello di gestione scientificamente accettabile, organizzativamente praticabile ed economicamente sostenibile del paziente complesso. Con essa il singolo cittadino è posto realmente al centro del processo dell’assistenza sanitaria, conciliando le differenze individuali in tutte le fasi del processo dalla prevenzione al follow-up, attraverso la diagnosi e il trattamento.

Aderenza alla dieta mediterranea e malattie croniche

Mitrou PN dell’University of Cambridge, UK e collaboratori, sulla base delle ipotesi di maggiore longevità con l’adozione della dieta mediterranea, hanno voluto studiare questo modello alimentare in relazione alla mortalità (Arch Intern Med. 2007 Dec 10;167(22):2461-8). Gli Autori hanno, così, arruolato 214.284 uomini e 166.012 donne del NIH (National Institutes of Health) e dell’AARP (American Association of Retired Persons) Diet and Health Study. Durante il follow - up per la mortalità per qualsiasi causa (1995-2005), si documentavano 27.799 decessi. Nei primi cinque anni di follow - up si riportavano 5.985 decessi per cancro e 3.451 per CVD (cardiovascular disease). La conformità al modello alimentare mediterraneo, basato su ortaggi, legumi, frutta, noci, cereali integrali, pesce, rapporto grassi monoinsaturi/saturi, alcol e carne, era valutata in nove punti. Si calcolavano, quindi, gli hazard ratio (HR) e gli intervalli di confidenza al 95% (IC) con modelli Cox multivariati, aggiustati per età. La dieta mediterranea si associava con riduzione della mortalità per tutte le cause e causa-specifica. Peraltro, negli uomini gli HR multivariati del confronto tra gli alti e i bassi di conformità per la mortalità per tutte le cause, per quella CVD e per quella per cancro erano rispettivamente 0,79 (IC 95%, 0,76-0,83), 0,78 (95 % IC, 0,69-0,87) e 0,83 (IC 95%, 0,76-91). Nelle donne si rilevava un'associazione inversa nell’alta conformità con i rischi di mortalità che diminuivano del 12 % per il cancro e del 20% per tutte le cause (P = 0,04 e P < 0,001, rispettivamente). Nell’analisi ristretta ai non fumatori, le associazioni rimanevano praticamente invariate.

In conclusione, secondo gli Autori in una popolazione degli Stati Uniti questi risultati fornivano una forte evidenza di un effetto benefico della maggiore conformità con il modello di dieta mediterranea sul rischio di morte per tutte le cause, per le malattie cardiovascolari e per il cancro.

Per altro verso, Sofi F dell’University of Florence, Italy e collaboratori, proprio sulla base degli studi precedenti e ritenendo che l'interesse della ricerca degli ultimi anni fosse stato focalizzato sulla dieta mediterranea senza analizzare le sue singole componenti in relazione allo stato di salute della popolazione, hanno voluto esaminare sistematicamente tutti gli studi di coorte prospettici dal 1966 al 30 giugno 2008 che avevano analizzato la relazione tra l'aderenza alla dieta mediterranea, la mortalità e l'incidenza delle malattie croniche in un contesto di prevenzione primaria (BMJ 2008;337:a1344). Gli Autori selezionavano, così, dodici studi per un totale di 1.574.299 soggetti, seguiti per un periodo dai tre ai diciotto anni. L'analisi cumulativa dimostrava che per un aumento di due punti nel punteggio di aderenza si associava, in modo significativo, un ridotto rischio di mortalità. Difatti, il rischio relativo aggregato era 0.91 con un intervallo di confidenza 95 % pari a 0,89-0,94. Allo stesso modo, le analisi evidenziavano un ruolo benefico sulla mortalità cardiovascolare nella maggiore aderenza alla dieta mediterranea con rischio relativo 0,91 e IC 0,87-0,95. Nei riguardi dell'incidenza o mortalità per cancro, i valori erano 0,94, 0,92-0,96 e dell'incidenza della malattia di Parkinson e del morbo di Alzheimer 0,87, 0,80-0,96.

In conclusione, la maggior aderenza alla dieta mediterranea si associava a un significativo miglioramento dello stato di salute con significativa riduzione del 9% della mortalità totale, del 9% di quella per malattie cardiovascolari, del 6% d’incidenza o di mortalità per cancro e del 13% dell'incidenza della malattia di Parkinson e del morbo di Alzheimer. Gli Autori rilevavano che questi risultati apparivano clinicamente rilevanti per la salute pubblica, in particolare per promuovere in prevenzione primaria delle principali malattie croniche un modello alimentare mediterraneo.

Lo stesso gruppo di Sofi, volendo aggiornare la loro meta-analisi, hanno condotto in seguito una ricerca completa della letteratura fino al giugno 2010 attraverso i database elettronici (Am J Clin Nutr. 2010 Nov;92(5):1189-96). Il processo di revisione si mostrava aggiornato di sette studi prospettici, pubblicati negli ultimi due anni e non inclusi precedentemente. Uno riguardava la mortalità generale, tre quella cardiovascolare, uno l’incidenza o la mortalità per cancro e due le malattie neurodegenerative. Questi recenti studi includevano due risultati di salute non oggetto delle indagini precedenti, cioè il decadimento cognitivo lieve e l’ictus. La meta-analisi di tutti gli studi con un modello degli effetti casuali dimostrava che con un aumento di due punti nell’aderenza alla dieta mediterranea si otteneva una significativa riduzione della mortalità totale [rischio relativo (RR) = 0,92, IC 95%: 0,90, 0,94], dell’incidenza o della mortalità cardiovascolare (RR = 0.90, 95% IC: 0.87, 0.93), dell'incidenza e della mortalità per cancro (RR = 0.94, 95% IC: 0.92, 0.96) e delle malattie neurodegenerative (RR = 0.87, IC 95%: 0,81, 0,94). L'analisi di meta-regressione mostrava che la dimensione del campione dava un contributo più significativo al modello, influenzando significativamente la stima dell'associazione per la mortalità complessiva.

In conclusione, quest’aggiornamento di meta-analisi confermava, con un maggior numero di studi e di soggetti, la protezione significativa e costante fornita dall’aderenza alla dieta mediterranea in relazione al verificarsi delle gravi malattie croniche degenerative.

Longevità non più speranza ma realtà

L'invecchiamento, definito in genere come il processo naturale che conduce qualunque sistema fisico a un aumento dell'entropia e subito passivamente dalla materia inorganica, viene continuamente contrastato negli esseri viventi da sistemi che tendono a mantenere costante l'ordine della propria struttura fisica. I notevoli progressi scientifici degli ultimi decenni hanno permesso di raggiungere oggi giorno condizioni sempre migliori che permettono di registrare un benessere nell’età avanzata, ormai diventata per molti una fase di continuata produttività, d’indipendenza e di buona salute. Grazie a questi progressi, è possibile, infatti, prevenire l'insorgenza di numerose malattie croniche, soprattutto migliorando lo stile di vita delle persone e attivando quei cambiamenti comportamentali orientati verso una dieta salutare, un regolare esercizio fisico, una razionale gestione dello stress. La longevità è una condizione ormai discussa da più parti e rappresenta un principale obiettivo della scienza medica. Si tende, difatti, a utilizzare le nuove scoperte scientifiche nel campo della genetica per ottenere, con l’adozione della medicina predittiva, interventi sempre più precoci sui fattori individuali di rischio. Le scienze biotecnologiche con le cellule staminali, il DNA ricombinante, la clonazione, le terapie geniche e le nanotecnologie potranno rendere disponibili ulteriori strumenti per combattere e rallentare il processo dell'invecchiamento. Di certo, si deve considerare che dalla metà del secolo scorso l’aspettativa della vita alla nascita ha segnato un progressivo incremento. Con il ritmo di aumento attuale, secondo un trend mantenutosi pressoché costante negli ultimi sessant'anni, l'aspettativa della vita umana cresce di circa 2,2 mesi l'anno e quella di un neonato di oggi sarebbe di circa cento anni. L'invecchiamento demografico globale, e particolarmente quello italiano, sono ben noti. Tutto ciò stimola sempre più l’adozione di combattere gli effetti negativi dell’usura dettata dal tempo. L'aspettativa di vita nel 1900 era di quarantasette anni, mentre ora è di oltre ottanta. Facendo i dovuti calcoli, si stanno aggiungendo, progressivamente con il tempo, sempre più anni di vita e l’anziano di un tempo in assoluto è l’anziano giovane di oggi con speranza di vita abbastanza lunga da far cambiare alcune condizioni e impostazioni sociali e sanitarie, come il limite di età per il pensionamento e per la controindicazione di atti invasivi e chirurgici.

Rafael Lozano dell’Institute for Health Metrics and Evaluation, Seattle, WA – USA, nel considerare la fondamentale risorsa nei dibattiti di politica sanitaria costituita dalle informazioni affidabili e tempestive sulle principali cause di morte per 235 malattie nelle popolazioni e dalle modalità del loro cambiamento, hanno prodotto una stima dei decessi annuali in ventuno regioni del mondo tra il 1980 e il 2010 con gli intervalli d’incertezza (UI) e separatamente per età e sesso (The Lancet, Volume 380, Issue 9859, Pages 2095 - 2128, 15 December 2012). Gli Autori hanno, quindi, cercato nel GBD (Global Burden of Diseases) 2010 le lesioni e i fattori di rischio. Nel 2010 erano avvenuti nel mondo 52,8 milioni di decessi. A livello più aggregato, le cause infettive, materne, neonatali e nutrizionali erano corrisposte al 24,9% di tutti i casi di morte, segnando, così, un calo di 15,9 milioni con il 34,1%, dai totali di 46,5 milioni del 1990. Tale diminuzione era stata in gran parte dovuta alla diminuzione della mortalità per le malattie diarroiche (dai 2,5 agli 1,4 milioni), delle infezioni delle vie respiratorie inferiori (dai 3,4 ai 2,8 milioni), delle patologie neonatali (dai 3,1 ai 2,2 milioni), del morbillo (dagli 0,63 agli 0,13) e del tetano (dagli 0,27 agli 0,06). Le morti per HIV / AIDS erano aumentate dagli 0,30 milioni del 1990 agli 1,5 del 2010, raggiungendo un picco di 1,7 milioni nel 2006. Anche la mortalità per malaria era aumentata di circa il 19,9% dal 1990 con 1.170.000 di morti nel 2010. La tubercolosi nel 2010aveva ucciso 1,2 milioni di persone. Entro il 2010 le morti in tutto il mondo per le malattie non trasmissibili erano, invece, aumentate di poco meno di otto milioni tra il 1990 e il 2010, rappresentando due decessi su ogni tre (34,5 milioni). Complessivamente nel 2010 otto milioni di persone erano morti per cancro, il 38% in più dei due decenni precedenti. L’ammontare di 1,5 milioni (il 19%) di questi ultimi erano riferibili alla trachea, ai bronchi e al polmone. La cardiopatia ischemica e l’ictus erano stati complessivamente responsabili di 12,9 milioni di decessi, in altre parole uno su quattro decessi in tutto il mondo, rispetto a uno su cinque del 1990. Il diabete entrava in gioco per 1,3 milioni di morti, il doppio rispetto al 1990. Gli infortuni contavano 5,1 milioni di morti con il 9,6%, in modo leggermente più elevato rispetto allo 8,8% dei due decenni precedenti. Peraltro, quest’ultimo dato era stato legato all’aumento del 46% dei decessi in tutto il mondo a causa d’incidenti stradali con gli 1,3 milioni nel 2010 e a un aumento delle morti per cadute. Le malattie ischemiche cardiache, l’ictus, le COPD (chronic obstructive pulmonary disease), le infezioni delle basse vie respiratorie, il cancro ai polmoni e l'HIV / AIDS erano stati le principali cause di morte nel 2010. La cardiopatia ischemica, le infezioni delle basse vie respiratorie, l’ictus, le malattie diarroiche, la malaria e l'HIV / AIDS erano stati, invece, le principali cause di YLL (years of life lost) a causa della mortalità prematura. Questi ultimi dati erano simili a quelli del 1990, fatta eccezione per l'HIV / AIDS e le complicazioni pretermine alla nascita. Gli YLL da infezioni delle basse vie respiratorie e la diarrea erano diminuiti del 45-54% rispetto al 1990, mentre erano aumentati del 17-28% per quanto riguardava la cardiopatia ischemica e l’ictus. L’analisi delle variazioni regionali delle principali cause di morte offriva dati sostanziali. Difatti, le cause infettive, materne, neonatali e nutrizionali rappresentavano nel 2010 ancora il 76% della mortalità prematura nell’Africa sub-sahariana. I tassi di mortalità standardizzati per età erano saliti in alcune patologie importanti, come nell’HIV / AIDS, nella malattia di Alzheimer, nel diabete mellito e in particolare nelle malattie renali croniche. Però, nella maggior parte i tassi di mortalità negli ultimi due decenni erano scesi, come nelle principali malattie vascolari, nella BPCO, nella maggior parte delle forme di cancro, nella cirrosi epatica e nei disturbi materni. Per altre condizioni, in particolare per la malaria, per il cancro alla prostata e per le lesioni, si notava una piccola variazione.

In conclusione, la crescita demografica, l'aumento dell'età media della popolazione mondiale e in gran parte la diminuzione dei tassi di mortalità specifici per età, sesso e causa si erano, di certo, combinati per pilotare l’ampio passaggio dalle cause infettive, materne, neonatali e nutrizionali verso le malattie non trasmissibili. Tuttavia, le prime rimanevano ancora le cause dominanti degli YLL nell’Africa sub-sahariana. Sovrapposto a questo schema generale di transizione epidemiologica, si rilevavano variazioni regionali in molte cause di morte, come nel caso della violenza interpersonale, del suicidio, del cancro al fegato, del diabete, della cirrosi, della malattia di Chagas, della tripanosomiasi africana, del melanoma e di altri ancora. Pur tuttavia, l’eterogeneità regionale metteva in evidenza l'importanza delle regolarità delle valutazioni epidemiologiche delle cause di morte.

In definitiva, le malattie infettive neonatali o materne erano passate da un terzo a un quarto dei decessi, pesando sempre meno sulla mortalità generale. La denutrizione e l’inquinamento mostravano decisamente di lasciare il posto come più importanti fattori di rischio all’ipertensione e al fumo di tabacco. Ormai erano le malattie croniche le responsabili della maggior parte delle morti, cioè 34,5 milioni sui 52,8 presi in considerazione.

Su altro fronte, Joshua A Salomon dell’Harvard University, Boston, MA – USA e collaboratori, per un confronto di salute tra i vari paesi o per misurare le sue variazioni nel tempo, hanno svolto un'analisi sistematica sulle HALE (Healthy life expectancy) per 187 paesi per gli ultimi due decenni 1990 – 2010. (The Lancet, Volume 380, Issue 9859, Pages 2144 - 2162, 15 December 2012). L'aspettativa di vita in buona salute riassume la mortalità e gli esiti non mortali in una sola misura di salute media della popolazione. Questi dati, secondo gli Autori, avrebbero fornito utili informazioni per le politiche sociali in rapporto alle modalità dei cambiamenti della morbilità e della mortalità. Utilizzando i dati del GBD (Global Burden of Disease Study) 2010, gli Autori hanno valutato le HALE per gli ultimi due decenni. Nel 2010 a livello mondiale per i maschi l’HALE alla nascita era di 59,0 anni (intervallo d’incertezza 57,3-60,6), mentre quella femminile di 63,2 (61,4-65,0). Le HALE aumentavano più lentamente rispetto all'aspettativa di vita degli ultimi venti anni. Difatti, ogni aumento di un anno nella speranza di vita alla nascita si era associato ai soli dieci mesi d’incremento dell’HALE. Nel 2010 in tutti i paesi l’HALE dei maschi alla nascita era variato dai 27,8 anni (17,2-36,5) di Haiti ai 70,6 (68,6-72,2) del Giappone. Nelle femmine l’HALE alla nascita era variato dai 37,1 anni (26, 8-43,8) di Haiti ai 75,5 (73,3-77,3) del Giappone. Tra il 1990 e il 2010 l’HALE dei maschi era aumentata di cinque anni o più in quarantotto paesi e diminuita in ventidue. Nelle femmine, invece, l’HALE era aumentata in quarantatré paesi e diminuita in undici. Nel tempo l'aspettativa di vita tra i paesi era fortemente e positivamente correlata al numero degli anni persi per la disabilità. Questa relazione era coerente tra i sessi, nell’analisi trasversale e longitudinale e quando determinata alla nascita, o all'età di cinquanta anni. I cambiamenti nella disabilità avevano piccoli effetti sull’HALE, rispetto a quelli sulla mortalità.

In conclusione, l’HALE differiva notevolmente da paese a paese. L'aspettativa di vita era aumentata, il numero degli anni in buona salute persi per invalidità era anche aumentato nella maggior parte dei paesi, in linea con l'espansione delle ipotesi di morbilità per le sue implicazioni sulla programmazione e sulla spesa sanitaria. Rispetto ai progressi sostanziali nella riduzione della mortalità nel corso degli ultimi due decenni, secondo gli Autori, erano stati compiuti relativamente pochi progressi per la riduzione dell'effetto complessivo della malattia non fatale e per le lesioni sulla salute della popolazione. L’HALE, comunque, si rilevava un indicatore interessante per il monitoraggio sanitario dopo il 2015.

In particolare, i dati differenziati dei singoli paesi indicavano per l'Italia un'aspettativa di vita media di 81,5 anni. Solo i giapponesi, vivendo in media 82,6 anni, superavano di oltre un anno tale traguardo. Pur tuttavia, oltre che sull'aspettativa di vita, gli italiani facevano segnare, per una durata media abbastanza ridotta della disabilità, un buon risultato nei riguardi delle condizioni di salute, classificandosi in tale ordine di dati al sesto posto nel mondo.

Sicuramente, in tali risultati dovevano essere entrati in gioco le malattie gravi più diffuse, come l’infarto, l’ictus e i tumori, responsabili della mortalità prematura che può essere in parte prevenuta riducendo la potenzialità dei fattori di rischio. A tale proposito, per spiegare, ad esempio, le differenze di salute e di longevità tra gli italiani e gli inglesi con aspettativa di vita media di 79,9 anni, gli osservatori hanno ipotizzato e valorizzato per i primi il ruolo del clima, del fumo, dell’alcol e soprattutto della dieta mediterranea. Dalla seconda metà del secolo scorso, in effetti, gli italiani hanno migliorato molto la loro dieta consumando più pesce fresco e una più ampia varietà di frutta e verdura fresca, peraltro comunemente disponibili. L’uso dell’olio extravergine d'oliva e della frutta secca a guscio, con la riduzione dei grassi animali integra, di certo, la varietà salutare della dieta. Peraltro, in Italia il rimodellamento del Servizio Sanitario Nazionale universale del 1970 con maggiori risorse dedicate al settore, in parte basato su quello inglese dello NHS, deve aver inciso sui risultati stessi.

In definitiva, la speranza di vita si presenta sì come un semplice numero, ma è straordinariamente complicata, soprattutto per i numerosi fattori che entrano in gioco per determinarla.

Sempre nell’ordine della longevità, Julie A. Mattison del National Institute on Aging, Maryland - USA e collaboratori hanno presentato i risultati di sopravvivenza di un regime CR (Calorie restriction) in scimmie rhesus di giovane e avanzata età (Nature Vol 489, P 318–321 2012). In effetti, sino alla loro pubblicazione la restrizione calorica con una riduzione del 10-40% dei nutrienti della dieta era stata segnalata come il meccanismo non genetico più valido per estendere la durata della vita e della salute. Essa era anche spesso utilizzata come strumento per comprendere i meccanismi alla base delle malattie dell'invecchiamento e associate all'età. In effetti, sembrerebbe indipendentemente associata all’aumento della durata della vita ritardando o prevenendo l'insorgenza di molte malattie croniche in diversi animali. In contrasto con i risultati di altri ricercatori in tale campo, lo studio di Mattison ha suggerito una separazione tra gli effetti sulla salute, la morbilità e la mortalità nelle scimmie sottoposti a restrizione calorica, non migliorando la sopravvivenza. Il risultato degli studiosi è, infatti, apparso sorprendente per lo scollamento tra la salute e la durata della vita. Si è riscontrato che la maggior parte delle cinquantasette scimmie sottoposte a regime di dieta ipocalorica avevano un cuore e sistema immunitario sani con anche più bassi tassi di diabete, cancro o altre malattie rispetto alle sessantaquattro scimmie di controllo. Ma non c'era il tornaconto della longevità.

La dieta mediterranea aumenta la speranza di longevità

La lunghezza dei telomeri, o meglio il tasso del loro accorciamento, sono stimati un biomarker dell'invecchiamento biologico. In tale contesto, l’alimentazione ricca di particolari nutrienti è stata considerata efficace nel ritardare il processo dell’invecchiamento anche perché riduce il rischio di molte malattie croniche. Diversi studi, infatti, hanno focalizzato il loro interesse sul ruolo della lunghezza dei telomeri nel dinamismo della senescenza e dello sviluppo delle malattie croniche associate con l'invecchiamento fisiologico cellulare. Pur tuttavia, anche se la lunghezza dei telomeri può predire i risultati clinici e la mortalità tra gli esseri umani, le cellule con telomeri accorciati rimangono geneticamente stabili se il sistema di manutenzione, che comprende principalmente la telomerasi, è pienamente operativo. Fattori metabolici, come il grasso addominale e l’aumento dei livelli circolanti del glucosio, sono legati ai telomeri più corti e all'attività telomerasica più bassa. Tale dato di fatto sulla manutenzione dei telomeri è di supporto al ruolo dello stile di vita e dei fattori ambientali. La dieta, di certo, ha un effetto importante sulla salute umana con una correlazione già valutata in numerosi studi. Limitate sono, invece, le evidenze sull'importanza relativa dell’assunzione di una dieta sul mantenimento dei telomeri e sulla loro stabilità. Le evidenze scientifiche degli ultimi anni, emerse, peraltro, dagli studi clinici su larga scala sulla popolazione, hanno stabilito che la dieta, e in particolare quella ricca di frutta, verdura, pesce e latticini a basso contenuto di grassi, è associata a una minore incidenza di varie malattie croniche, portando la sopravvivenza ai più alti valori ottimali. Di conseguenza, la LTL (Leukocyte telomere length) è stata associata sempre più a una dieta salubre con una maggiore assunzione di antiossidanti, consumo ridotto di carne trasformata, assunzione congrua di frutta e verdura e povera di grassi. I telomeri, difatti, possono considerarsi una sorta di orologio cellulare. A ogni divisione della cellula si accorciano fino ad arrivare a una soglia critica, oltre la quale non possono più ridursi. A questo punto, parte il processo della senescenza cellulare. Si sono, così, già dimostrate le influenze dei vari nutrienti della dieta e dei cambiamenti dello stile di vita sulla lunghezza dei telomeri. Si sono anche messi in evidenza i meccanismi attraverso cui si riflettono i particolari e specifici ruoli nelle funzioni cellulari, tra cui l'infiammazione, lo stress ossidativo, l'integrità del DNA e la metilazione del DNA.

In definitiva, le abitudini alimentari e la qualità della dieta sono sempre più all’attenzione degli studiosi per cogliere i loro rapporti con la longevità.

Come descritto da Jenny NS dell’University of Vermont College of Medicine, Burlington – USA, l'invecchiamento è un processo degenerativo progressivo strettamente integrato con l'infiammazione, ma con causa ed effetto poco chiare (Discov Med. 2012 Jun;13(73):451-60). Le teorie sviluppate nel tentativo di definire il ruolo dell’infiammazione cronica sono state basate sullo stress ossido riduttivo, sul danno mitocondriale, sulla senescenza immunologica ed endocrinologica, sulle modificazioni epigenetiche e sulle malattie legate all'età. Tuttavia, nessuna soddisfa tutti gli aspetti dell'invecchiamento ed è probabile che molteplici processi contribuiscano insieme, intrecciandosi con le risposte infiammatorie. In particolare, i pazienti affetti dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV) subiscono un fenomeno d’invecchiamento precoce che, proprio per chiarire meglio il ruolo dell’infiammazione nell'invecchiamento, può fornire utili indizi. Effettori ambientali e dello stile di vita possono anche contribuire alla modulazione sia dell'infiammazione sia della disfunzione legata all'età.

Guo Zhang dell’Albert Einstein College of Medicine, New York – USA e collaboratori, considerando l'invecchiamento come il risultato generale delle alterazioni funzionali graduali dell’intero organismo, hanno voluto chiarire se un particolare organo avesse il ruolo principale di mediarne il progresso, controllando la durata della vita (Nature Vol. 497,211–216 - 09 May 2013). L'ipotalamo, struttura a mandorla situata in profondità all'interno del cervello, è riconosciuto dotato dei fondamentali ruoli nella crescita, nello sviluppo, nella riproduzione e nel metabolismo. È ormai noto che l'infiammazione è coinvolta in varie malattie legate all'età, come la sindrome metabolica, le malattie cardiovascolari, quelle neurologiche e molti tipi di cancro. È stato anche dimostrato che le alterazioni infiammatorie nell’ipotalamo possono dare luogo a diverse componenti della sindrome metabolica. Peraltro, l'infiammazione suole coinvolgere numerose molecole e il NF-kB (nuclear factor κB) si trova proprio al centro della sua mappa normativa.

Gli Autori dimostravano che l'ipotalamo era importante per lo sviluppo dell’invecchiamento di tutto il corpo dei topi e riconoscevano alla base lo stato dell’immunità dell’ipotalamo, mediata dall’IKK-β (IκB kinase-β), dallo NF-kB e dall’interferenza immunitaria relativa alla microglia e al neurone. I topi dimostravano, così, indicatori dell’invecchiamento, come una diminuzione della forza e del trofismo muscolare, dello spessore della pelle e della loro capacità di apprendimento. Impedendo, invece, in diversi modelli di studio l'attivazione ipotalamica o del cervello da parte dello IKK-β e dello NF-kB si otteneva nei topi il ritardo dell’invecchiamento e il prolungamento della durata della vita con un aumento della longevità media di circa il 20% rispetto ai controlli. Inoltre, studi meccanicistici rivelavano che lo IKK-β e lo NF-kB inibivano il GnRH (gonadotropin-releasing hormone). In tal modo, queste sostanze mediavano la relazione con l'invecchiamento attraverso il declino dello GnRH sintetizzato nell'ipotalamo e il cui trattamento modificava la neurogenesi alterata dell’invecchiamento. Il rilascio dello GnRH nel sangue è di solito associato con la riproduzione. I ricercatori, ipotizzando che il ridotto rilascio dell’ormone dal cervello potesse contribuire all’invecchiamento di tutto l’organismo, l’hanno iniettato nel ventricolo ipotalamico dei topi anziani. Hanno, così, osservato sorprendentemente che le iniezioni proteggevano la neurogenesi alterata, associata con l'invecchiamento, con creazione di nuovi neuroni. Questo trattamento quotidiano nei topi anziani esercitava per un periodo prolungato benefici che includevano il rallentamento del declino relativo all'età cognitiva, probabilmente come risultato della neurogenesi.

In conclusione, secondo gli Autori, l'ipotalamo, tramite l'integrazione immuno-neuroendocrina, avrebbe un ruolo programmatico nello sviluppo dell’invecchiamento. Lo studio dell'infiammazione dell'ipotalamo, concentratosi sullo NF-kB (fattore nucleare kappa-light-chain-enhancer delle cellule B attivate) rilevava che l'infiammazione coinvolgeva centinaia di molecole e che il complesso si trovava proprio al centro di questa mappa normativa. L'inibizione immunitaria o il restauro dello GnRH nell'ipotalamo / cervello rappresenterebbero, quindi, due possibili strategie per ottimizzare la durata della vita e la lotta contro i problemi di salute, legati all'invecchiamento.

La dieta mediterranea (MD), per suo conto, è nel mondo una degli schemi alimentari più sani per dimostrate relazioni con una bassa morbilità e mortalità per diverse malattie croniche. In particolare, essa ha dimostrato effetti benefici sui fattori di rischio per le malattie cardiovascolari con regolarizzazione dei livelli delle lipoproteine nel sangue, con la vasodilatazione, con il miglioramento della funzione endoteliale, con la riduzione dell’insulinoresistenza, con la capacità antiossidante. Con essa si sono dimostrate riduzioni dell’incidenza dell’infarto miocardico acuto e della mortalità cardiovascolare globale. Crescenti evidenze, peraltro, dimostrano che l'adesione alla dieta di stile mediterraneo si correla con una maggiore longevità e, comunque, con un invecchiamento sano, non solo nei paesi del bacino del Mediterraneo ma anche in altri paesi. A tale proposito, è stato recentemente suggerito anche il legame tra la lunghezza dei telomeri o la loro manutenzione. Uno studio in vitro ha dimostrato, in effetti, che la dieta mediterranea protegge le cellule dallo stress ossidativo, ostacolando la senescenza cellulare, l’apoptosi cellulare e riducendo il logoramento dei telomeri.

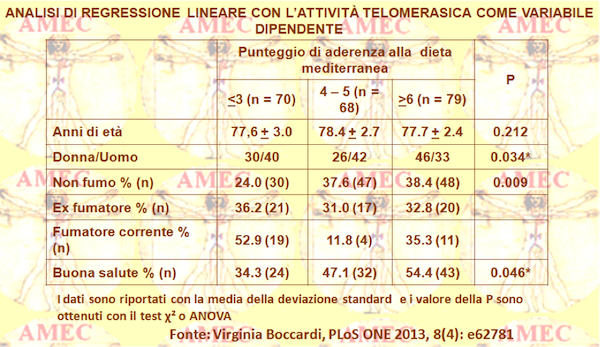

Virginia Boccardi della Second University of Naples – Italy e collaboratori, proprio basandosi sul dato che la lunghezza dei telomeri dei leucociti (LTL) e il loro tasso di accorciamento sono biomarcatori dell’invecchiamento e che numerosi studi hanno dimostrato che la dieta mediterranea (DM) può aumentare la longevità, ne hanno voluto verificare la possibile correlazione insieme all'attività della telomerasi (PLoS ONE 2013, 8(4): e62781). Lo studio è stato condotto su 217 soggetti anziani, stratificati secondo il punteggio di aderenza alla dieta mediterranea (MDS):

1) bassa, come uguale o inferiore a tre,

2) media, da quattro a cinque,

3) alta, uguale o superiore a sei.

La LTL era misurata mediante reazione a catena della polimerasi quantitativa dell'attività telomerasica e secondo un protocollo di PCR-ELISA.

Il gruppo ad alta aderenza mostrava maggiore LTL (p = 0,003) e superiore attività della telomerasi (p = 0,013), rispetto agli altri. L'analisi di regressione lineare per età, sesso, abitudine al fumo e MDS mostrava che la MDS era indipendentemente associata con i livelli di attività della telomerasi (p = 0,006) e con la LTL (p = 0,024). L'attività della telomerasi era anche associata, in modo indipendente, con la LTL (p = 0,007) e modulata negativamente dall’infiammazione e dallo stress ossidativo. Infatti, i livelli di telomerasi erano associati con lo stato sano, indipendentemente dalle molteplici covariate (p = 0,048).

Questi risultati supportavano un nuovo ruolo della MD nella promozione della salute, suggerendo che la manutenzione dei telomeri, piuttosto che la variabilità della LTL, è la principale determinante dello stato di benessere degli anziani.

Dal loro canto, Dean Ornish dell’University of California San Francisco - USA e collaboratori, sulla base che la brevità dei telomeri negli esseri umani è un marcatore prognostico dell’invecchiamento, di malattia e di morbilità precoce, hanno voluto dimostrare l’associazione tra i cambiamenti di stile di vita globale e una maggiore attività della telomerasi nelle cellule del sistema immunitario umano (The Lancet Oncology, Volume 14, Issue 11, Pages 1112 - 1120, October 2013). Gli Autori hanno, così, seguito dieci uomini sottoposti a un programma di cambiamenti di stile di vita globale, contrapposti a venticinque controlli esterni. Il gruppo d’intervento seguiva, in particolare, un programma di dieta prevalentemente vegetariana con consumo di frutta, verdura e prodotti derivati da farine non raffinate. Era sottoposto anche a un esercizio fisico moderato, consistente quotidianamente in passeggiate di trenta minuti per sei giorni la settimana e a pratiche di riduzione dello stress, come stretching, yoga, meditazione e controllo del respiro. Inoltre, gli stessi soggetti erano inseriti in un programma di psicoterapia di supporto. I restanti venticinque soggetti non erano coinvolti in cambiamenti dello stile di vita e avevano solo la funzione di gruppo di controllo. I soggetti, arruolati tra il 2003 e il 2007 da studi precedenti e selezionati secondo gli stessi criteri, avevano eseguito una biopsia con evidenza di cancro alla prostata a basso rischio e avevano scelto di sottoporsi a sorveglianza attiva. Campioni di sangue a cinque anni permettevano il confronto della lunghezza dei telomeri e della relativa attività enzimatica telomerasi per la cellula vitale con i dati basali. Si valutava, quindi, la loro relazione con il grado di cambiamento dello stile di vita. La relativa lunghezza dei telomeri aumentava rispetto al basale nel gruppo d’intervento di stile di vita, mentre diminuiva in quello di controllo con un p = 0.03 di differenza. Quando i dati dei due gruppi erano combinati insieme, l'adesione allo stile di vita era significativamente associata con la relativa lunghezza dei telomeri, dopo aggiustamento per età e durata del follow up. Per ogni punto percentuale di aumento del punteggio di aderenza allo stile di vita il rapporto T / S cresceva dello 0,07, IC 95 % 0.02 -0 · 12, p = 0.005). Nel gruppo d’intervento dello stile di vita l'attività della telomerasi a cinque anni diminuiva di 0,25 (-2 · 25-2,23) unità rispetto al basale, mentre di 1,08 (-3 · 25-1,86) in quello di controllo (p = 0.64). Non si registrava un’associazione con l'aderenza ai cambiamenti dello stile di vita (rischio relativo 0.93, IC 95 % 0.72 -1 · 20, p = 0.57).

In conclusione, secondo gli Autori in questo piccolo studio pilota l’intervento di stile di vita globale si associava dopo i cinque anni di follow - up con gli aumenti di relativa lunghezza dei telomeri, rispetto ai controlli. Dalle analisi risultava, in effetti, che nei soggetti sottoposti a intervento i telomeri si erano allungati di circa il 10%, anche in via proporzionale al rigore con cui i singoli individui si erano adattati al training. Gli studiosi commentavano anche che con ogni probabilità l’effetto verificato era mediato da un aumento della telomerasi, determinato dal corretto stile di vita.

Minore la probabilità di morte con la dieta vegetariana

Diversi studi hanno ormai dimostrato che esiste un'associazione tra i modelli dietetici e il rischio di molte malattie. Le evidenze hanno, invero, chiarito come una dieta sana che comprenda anche un consumo giornaliero di 400-500 gr di frutta e verdura il giorno, possa svolgere un ruolo importante nella prevenzione delle malattie croniche. Frutta e verdura garantiscono, in effetti, un congruo apporto di acqua, di fibre, di vitamine e di sali minerali, importanti nutrienti per una sana alimentazione. Non a caso, le linee guida più accreditate raccomandano nella giornata il consumo di almeno cinque porzioni di tali alimenti. Diversi studi prospettici hanno costantemente dimostrato che l’alto consumo di frutta e verdura riduce di circa il 10-25% la mortalità per tutte le cause, rispetto al basso. La fibra alimentare, contenuta soprattutto nei cereali, nelle radici, nei tuberi e anche nelle verdure, nella frutta e nei legumi, è stata considerata importante per questo effetto. Interessanti revisioni sistematiche hanno, in effetti, messo in luce l'impatto positivo derivato dall’assunzione di frutta e verdura per ridurre il rischio di obesità, di diabete di tipo 2, di cancro gastrico. La protezione maggiore è stata dimostrata soprattutto per la mortalità cardiovascolare, essendo quella per cancro poco evidente. In effetti, la prova diretta che i cereali, radici, tuberi possano influenzare il rischio di qualsiasi tipo di cancro rimane oggi giorno poco convincente. Tuttavia, gli alimenti che contengono fibre alimentari proteggono con buona probabilità contro il cancro del colon-retto e forse anche contro quello dell’esofago. Peraltro, gli alimenti ricchi di fibre alimentari possono permettere una protezione per un effetto indiretto. Difatti, in quanto relativamente a basso contenuto calorico, moderano il rischio dell’aumento di peso.

Pur tuttavia, vi sono stime che indicano come in tutto il mondo un numero consistente di morti l'anno possano essere attribuibili all’insufficiente apporto di frutta e verdura.

Tutti questi dati hanno consequenzialmente indotto le autorità sanitarie di alcuni paesi a sostenere raccomandazioni sul consumo di frutta e verdura nelle linee guida nutrizionali della popolazione.

Per inciso in tale contesto, non bisogna, d’altra parte, dimenticare che gli alimenti contaminati dalle aflatossine sono una causa convincente di cancro al fegato. I cereali e le arachidi sono i cibi più comunemente infestati da queste tossine fungine e il processo è più diffuso nei paesi con climi caldi e umidi e poveri di strutture organizzate di stoccaggio.

A proposito di quanto riportato, Karen Lock della London School of Hygiene and Tropical Medicine, London – England, hanno voluto stimare l’associazione del consumo di frutta e verdura con la cardiopatia ischemica, con l’ictus, con il cancro dello stomaco, con quello esofageo, del colon-retto e del polmone (Bull World Health Organ. 2005 February; 83(2): 100–108).

I dati provenienti dalle fonti sono stati stratificati per sesso, età e per area geografica. Al momento, la mortalità totale attribuibile a livello mondiale al consumo insufficiente di frutta e verdura era stimata fino a 2.635.000 morti l'anno. Aumentandone il consumo individuale fino a 600 gr il giorno si sarebbe, invece, potuto ridurre a livello mondiale l'onere complessivo di malattia dello 1,8% e quello della cardiopatia ischemica e ictus ischemico del 31% e 19% rispettivamente. Per il cancro dello stomaco, dell'esofago, del polmone e del colon-retto, le potenziali riduzioni sarebbero corrisposte rispettivamente al 19%, 20%, 12% e 2%.